为推动博物馆陈列展览高质量发展,激发策展活力,增强策展创意,2024年,广东省博物馆特别推出了策展系列专题学术讲座。4月28日,我们特邀博物馆学研究资深专家严建强教授为博物馆工作人员和观众带来本年度第二场策展系列专题讲座《主题类博物馆策展:使命与路径》。

严建强,浙江大学艺术与考古学院考古与文博系教授,博士生导师,著有《博物馆的理论与实践》(1998),《缪斯之声》(2020),主编《在博物馆学习》《策展的挑战》,发表相关论文60余篇,主持博物馆策展与设计50多项。

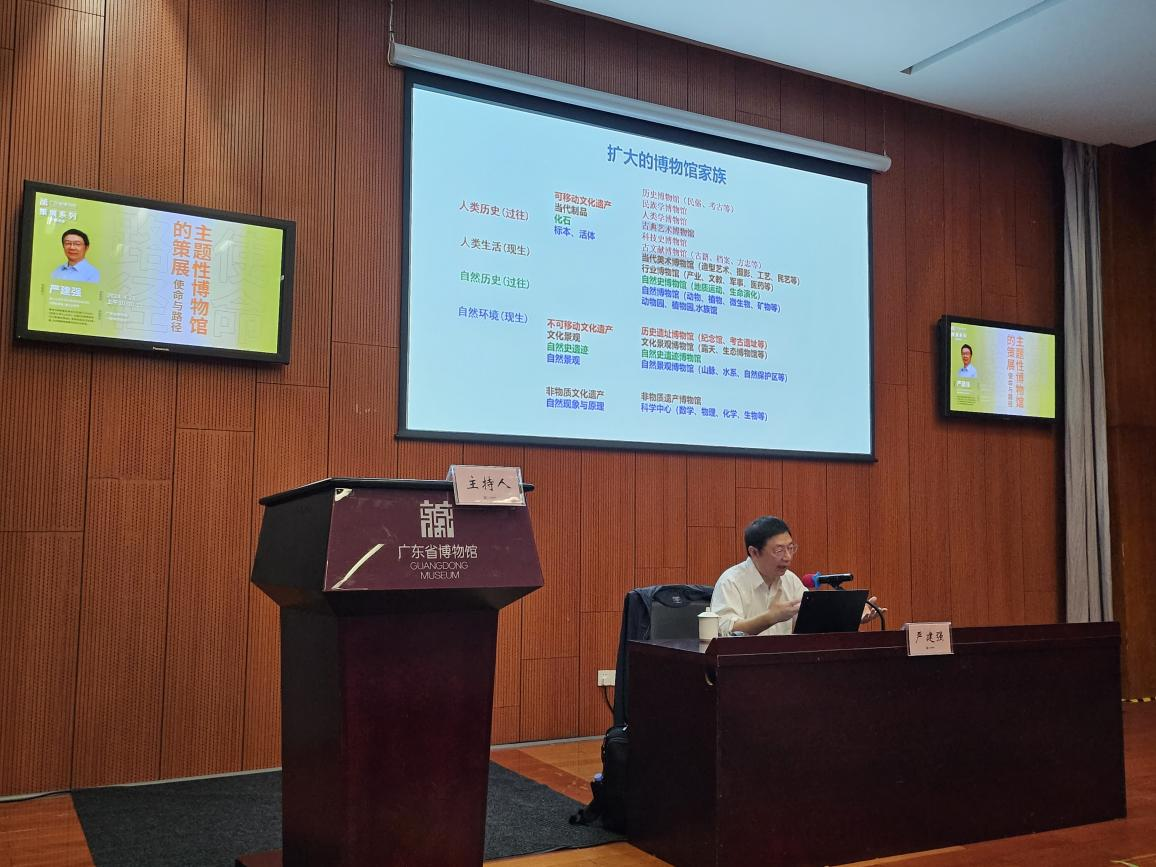

讲座主要围绕三个方面展开:一、主题博物馆兴起的前提源于收藏的动机和特点;二、主题博物馆通过策展履行阐释的使命;三、如何在策展中展开阐释与叙事。现就其讲座精华整理如下:

【收藏的动机和特点】

人工物在生产与使用中注入文化信息,成为理解人类自身历史与文化的记忆材料。这表明物品除了实用功能外,还具有精神层面的意义与价值,即“博物馆性”。收藏行为将使用价值转换为收藏价值,这一行为被称为“博物馆化”。通过博物馆化,一件物品就转化为“博物馆物”。随着时代发展及价值观念的变化博物馆化拓展更加广泛,收藏的动机从高美学价值的欣赏性向服务于学习与理解的认知性拓展。藏品精英色彩逐渐在淡化,而围绕特定学科或专业领域的主题类博物馆开始兴起。服务于认知的藏品不再以审美欣赏为主,它们具有传播性且不易理解,需要专业知识解读。因此展览既要对展品内涵做出阐释,又要通过展品的有效组织来反映自然与社会生活的某些现象与过程。

【策展的阐释路径】

服务于科研与教育的藏品比例在不断扩大,它们所拥有的记忆与知识信息可以帮助人们更好地理解自然、社会、人文,这就改变了博物馆的使命与展览的功能。策展方法需要针对不同收藏动机进行调整,对于高美学价值藏品的美术馆,可以采用低度阐释策略;而对于认知类主题性博物馆而言,则需要高度阐释策略。主题展览构建的本质是建立信息通道,遗存物所蕴藏的信息为“信息通道1”,博物馆专家通过科研释读这些蕴藏信息,并利用传播与教育构建新的“信息通道2”。将“信息通道1”研究中获得的成果融入展项,以普通人能看得懂的方式呈现出来,通过“信息通道2”搭建易于理解的认知平台,策展的阐释工作便是这一环节的核心。

【策展的思维转化】

博物馆策展是一个复杂的系统,策展工作以团队形式出现,由狭义策展人、释展人、设计师、媒体设计师等共同构成,协同作业。策展的阐释主要有以下几点工作内容:提炼中肯而有特色的主题;建立一级传播目的结构书;建立框架,选择故事线;寻找恰当的展品与表达手段;撰写说明文字。策展人员,尤其对长期从事科研的专家型策展人员,想要做出能让普通人看得懂的展览,需要努力做好两方面的转化:一是从符号思维向空间与视觉思维转化,将内容做到可视化、可体验化、耗时化;二是从论文思维向故事思维转化,将学术文本转化成生动有趣的故事剧本。这种转化将会使策展作品更符合博物馆独特的传播要求,也会让观众具有更好的空间体验与更有效的可及性。通过思维转化,打造学术品格、传播效益与审美感受具佳的展览,是当代策展人应该努力的方向。

本次专题讲座从理论到实践,概括主题类博物馆策展的相关知识和实用经验,对打造高质量主题展览提出更高的策展要求。到场聆听的博物馆工作人员和观众反响强烈,两个小时的专业学习让在场所有听众受益匪浅,提升了主题展览策展的理论认知。